Wir amüsieren uns zu Tode im KI-Zeitalter

Von Aufmerksamkeit zu Abhängigkeit: AI-Fatigue und neue, digitale Abhängigkeiten

"This comes along at exactly the right moment... We must confront the challenge of his prophetic vision." —Jonathan Kozol (Pädagoge)

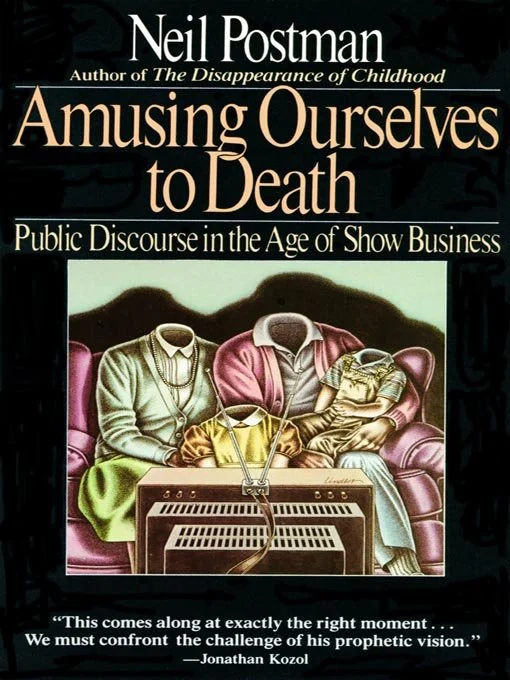

Neil Postman Buchtitel, das 1985 erschien, ist aktueller denn je:

Amusing Ourselves to Death. Damals war das aufstrebende Fernsehen sein Hauptgegenstand. Postman argumentierte nicht technikfeindlich, sondern medientheoretisch präzise:

Jedes Medium, so seine These, formt nicht nur was wir denken, sondern wie wir denken, wie wir leben und miteinander umgehen. Das Fernsehen war immerhin noch linear: Wir trafen uns um 20:15 zur Samstagabendsendung – es war das Schulgespräch am nächsten Montag. Heute schauen die meisten ihre Nachrichten oder Sendungen, wann sie es wollen oder konsumieren gar kein TV mehr – da Social Media einen endlosen Strom von Abwechslung bietet.

Neil Postman stellte damals zwei Dystopien gegenüber: George Orwells 1984, in dem Wahrheit unterdrückt wird, und Aldous Huxleys Schöne neue Welt, in der Wahrheit im Übermaß an Belanglosigkeit untergeht. Seine Warnung war eindeutig: Die größere Gefahr liegt nicht in der Zensur, sondern in sinnloser Zerstreuung. Nicht darin, dass uns Informationen vorenthalten werden, sondern dass sie im Lärm des Irrelevanten verschwinden.

Vierzig Jahre später wirkt diese Diagnose beängstigend präzise. Die Unterhaltungslogik hat das Fernsehen längst hinter sich gelassen. Sie ist heute tief in digitalen Plattformen und sozialen Netzwerken verstrickt. Viele sind sich einig, dass soziale Medien ein Hauptplatz für Belanglosigkeiten sind – und doch möchten viele nicht mehr ohne ihren Social-Media-Konsum leben. Das Fernsehen – wie das Radio – war seinerzeit als interaktives Medium geplant – Social Media auch – doch so wirklich interaktiv und nahezu eigenständig (generativ) sind nun Large Language Models (KI).

Dabei ist Künstliche Intelligenz längst nicht mehr nur ein Arbeits- oder Effizienzwerkzeug. Sie ist in der Privatsphäre angekommen (Consumerization of IT). Der am häufigsten genannte Anwendungsfall nach HBR ist inzwischen emotionale Unterstützung, Therapie und Begleitung in Lebensfragen – inklusive der Suche nach Bedeutung und Sinn im Leben. KI ist damit die Reflexionsfläche für existenzielle Lebensfragen.

Replika AI Friend

KI-Tools werden so zum Lebensbegleiter – hinzukommen immer stärker personalisierte Avatarlösungen auf den Markt, wie Grok (Musk’s AI), Replika und Applikationen, die sich als “Freund”, als Lebens- und Liebespartner anbieten.

Dies führt zu neuen Abhängigkeiten, zum Scheitern realer Beziehungen und zu KI-Psychosen (ChatBot-Psychosis). Die neuen Möglichkeiten beeinflussen unsere Psyche, unsere mentale Gesundheit und unseren biologischen Haushalt erheblich, wie wir sehen werden.

Im Sinne von Postman lautete die Frage nicht mehr, ob wir uns amüsieren, sondern ob wir überhaupt noch nicht amüsiert werden können.

KI-Müdigkeit ist mehr als Symptom

Mit der rasanten Verbreitung von Künstlicher Intelligenz ist ein neues Phänomen sichtbar geworden: KI-Müdigkeit (AI-Fatigue). Gemeint ist nicht die Ablehnung von KI per se, sondern eine mentale Erschöpfung durch die permanente Konfrontation mit neuen Tools, neuen Versprechen und neuen Bedrohungsszenarien.

Unsere eigenen Auswertungen – unter anderem die internationale KI-Zeitgeist Studie in Zusammenarbeit mit YouGov und der Deutschen Telekom – geben genaue Auskunft über das ambivalente Bild. Faszination und Sorge existieren nebeneinander. Bewunderung für die Möglichkeiten von KI geht einher mit tief sitzender Verunsicherung.

Über alle untersuchten Länder hinweg zeigt sich ein konsistentes Bild:

Ängste und Sorgen sind kein Randphänomen, sondern ein dominantes Grundgefühl im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. In der von uns begleiteten, internationalen KI-Zeitgeist-Studie berichten rund zwei Drittel der Befragten, dass sie beim Gedanken an den Einsatz von KI ein deutliches Gefühl von Sorge oder Verunsicherung empfinden. Diese Werte finden sich länderübergreifend – mit besonders hohen Ausprägungen im Vereinigten Königreich, in Frankreich und Deutschland, aber auch in den USA und mehreren osteuropäischen Ländern.

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse: Die Bereitschaft, KI zu nutzen, ist hoch – insbesondere in sehr persönlichen Bereichen. Viele Menschen können sich vorstellen, KI als Helfer im Alltag, als Gesundheitsberater oder sogar als Gesprächspartner bei Einsamkeit zu nutzen – genau das, was die Anwendungsfälle aufgezeigt haben. Genau hier entsteht eine innere Spannung: Menschen öffnen sich Technologien, denen sie zugleich misstrauen. Sie suchen Unterstützung, während sie Kontrollverlust befürchten. Sie lassen Nähe zu, obwohl sie spüren, dass etwas Ungeklärtes mitschwingt

Diese Ambivalenz ist entscheidend. Sie zeigt, dass wir es nicht mit Ablehnung zu tun haben, sondern mit einem psychischen Zwischenzustand. Mit einer Gleichzeitigkeit von Hoffnung und Überforderung. Von Neugier und Müdigkeit. Von Nutzen und Unbehagen.

KI-Müdigkeit entsteht genau in diesem Spannungsfeld.

Die Menschen sind nicht technikfeindlich – die Spannung entsteht, weil unser inneres System versucht, mit einer Entwicklung Schritt zu halten, die schneller ist als unsere Fähigkeit zur Integration.

Denn wenn Technologie nicht nur Aufgaben übernimmt, sondern auch Gespräche, Reflexion und emotionale Regulation, dann werden nicht nur Arbeit ausgelagert – sondern innere Prozesse.

Die Erschöpfung, die viele heute beschreiben, ist daher kein Zeichen von Schwäche oder fehlender Resilienz. Sie ist ein Hinweis darauf, dass etwas Wesentliches verlagert wird: unsere Selbststeuerung (Agency), unsere Aufmerksamkeit und damit die Fähigkeit, mit Unsicherheit zu leben, ohne sie sofort aufzulösen.

AI-Fatigue ist kein technisches Problem. Es ist ein neuropsychologisches und kulturelles Signal. Es zeigt, dass unser kognitives wie vegetatives System an Grenzen stößt – sowohl individuell als auch in der Organisation. Nicht weil KI zu leistungsfähig ist, sondern weil sie in eine bereits überstimulierte Aufmerksamkeitsökonomie hineingeworfen wird.

Dopamin, Überfluss und freiwillige Abhängigkeit

Die Neurowissenschaftlerin, Suchtforscherin und Autorin Dr. Anna Lembke liefert uns hierfür einen Erklärungsrahmen: In ihrem sehr empfehlenswerten Buch Dopamine Nation beschreibt sie unsere Gegenwart als eine Epoche des extremen Überflusses (Era of Abundance) – was zutrifft, wenn wir schauen, wie wir in der hochentwickelten westlichen Welt über alles verfügen können: 24h-Prime-Versand, 24-7 Social Media, ChatBots u. v. m.

Das menschliche Gehirn ist evolutionär allerdings auf Knappheit programmiert: Belohnungssysteme dienen dazu, überlebensrelevantes Verhalten zu verstärken. In einer Welt permanenter Verfügbarkeit von Konsum, Information, Unterhaltung und nun auch KI-Interaktion gerät dieses eigentlich auf Balance (Homöostase) ausgerichtete System aus dem Gleichgewicht.

Dopamin ist kein eigenständiges (Glücks-)Hormon, wie es oft in den sozialen Medien und Podcasts bezeichnet wird, sondern ein Neurotransmitter, vereinfacht dargestellt ein Motivations- und Belohnungssignal. Dopamin treibt uns an, Dinge zu wiederholen, die als belohnend erlebt werden – das kann Lernen sein, das Lösen schwieriger Aufgaben oder das Überstehen von Abendteuern.

Das Problem entsteht, wenn Belohnungen zu leicht, zu häufig und zu intensiv verfügbar sind. Dann reguliert das Gehirn gegen: Der menschliche Organismus ist darauf ausgerichtet, innere Gleichgewichte aufrechtzuerhalten. Das gilt für Körpertemperatur, Blutzucker – und ebenso für emotionale und neurochemische Zustände. Denn das Belohnungssystem des Gehirns arbeitet nicht mit dem Ziel maximaler Freude, sondern mit dem Ziel der Stabilität.

Wenn ein Reiz – etwa durch digitale Interaktion auf Social Media oder mit ChatBots, schnelle Antworten, Bestätigung oder emotionale Resonanz – wiederholt und intensiv Dopamin ausschüttet, reagiert das Gehirn nicht mit Dankbarkeit, sondern mit Gegenregulation. Um das innere Gleichgewicht zu schützen, reduziert es die Empfindlichkeit der Dopaminrezeptoren. Was gestern noch stimulierend war, fühlt sich heute neutral an. Was früher Freude erzeugte, wirkt plötzlich flach.

Diese Anpassung ist neurobiologisch sinnvoll. Sie schützt das System vor Übererregung. Genau dieser Mechanismus ist aus der jahrzehntelangen Suchtforschung gut bekannt. Bereits frühe Arbeiten zur Drogenabhängigkeit – unter anderem von George Koob, Nora Volkow und Kent Berridge – zeigen, dass das Gehirn auf wiederholte, intensive Dopaminreize mit Gegenregulationen reagiert. Die Empfindlichkeit der Dopaminrezeptoren sinkt, das Belohnungssystem passt sich an.

Die Folge ist eine Toleranzentwicklung: Um denselben subjektiven Effekt zu erzielen, braucht es stärkere, häufigere oder neuartige Reize. Bleiben diese aus, entsteht kein neutraler Zustand, sondern ein Defizit. Menschen erleben innere Leere, Unruhe, Reizbarkeit oder Anhedonie – die eingeschränkte Fähigkeit, Freude zu empfinden.

Dieses Muster ist unabhängig von der Art der Substanz oder des Verhaltens. Es zeigt sich bei Alkohol und Opiaten ebenso wie bei Glücksspiel, Social Media, Pornografie oder exzessiver digitaler Interaktion. Die Suchtforschung spricht hier von einer Verschiebung des Systems von Belohnung hin zu Defizitvermeidung: Der Reiz wird nicht mehr gesucht, um Freude zu erleben, sondern um das unangenehme Gefühl des Mangels zu reduzieren.

Dr. Anna Lembke beschreibt diesen Zustand als einen dopaminverarmten Gleichgewichtspunkt. Nicht das Streben nach immer mehr Lust treibt das Verhalten an, sondern der Versuch, einen als schmerzhaft empfundenen inneren Zustand zu regulieren. Der Drang nach weiterer Stimulation ist damit kein Ausdruck von Maßlosigkeit, sondern ein neurobiologischer Reparaturversuch.

Vor diesem Hintergrund ist die empfundene Leere, die viele Menschen mit einem hohen Social-Media-Konsum berichten, genauso wie emotionale Abflachung und das Bedürfnis nach immer neuer Stimulation keine individuellen Ausnahmen, sondern vorhersagbare Konsequenzen eines Systems, das dauerhaft auf hochverfügbare, externe Reizregulation konditioniert wurde – etwa durch den alltäglichen, stundelangen Konsum digitaler Medien.

Der Drang nach mehr Stimulation entsteht also nicht aus Gier, sondern aus einem Versuch der Selbstregulation. Das Gehirn sucht verzweifelt nach Reizen, um einen als unangenehm empfundenen Gleichgewichtszustand wiederherzustellen. Genau hier wird Verfügbarkeit zum Risiko: Wenn jederzeit ein weiterer Reiz abrufbar ist – ein neues Gespräch mit der KI, eine weitere Antwort, ein weiteres Feedback –, wird der homöostatische Kreislauf nicht unterbrochen, sondern verstärkt.

Was als Entlastung begann, wird zur Gewohnheit. Was als Gewohnheit begann, wird zur Erwartung. Und was zur Erwartung wird, erzeugt Unruhe, sobald es ausbleibt.

Lembke weist darauf hin, dass digitale Technologien exakt diese Mechanismen adressieren: schnelle Rückmeldungen, variable Belohnungen, geringe Eintrittshürden. KI verstärkt diese Dynamik. Sie antwortet sofort, passt sich an, bestätigt, liefert. Für das Belohnungssystem ist das hochattraktiv – und potenziell problematisch.

In einem aktuellen Gespräch bei Steven Barlett (Diary of the CEO) bringt Lembke es drastisch auf den Punkt:

Wir werden uns den Maschinen nicht unterwerfen, weil sie uns zwingen. Wir tun es freiwillig, weil sie als angenehm empfinden.

Genau das war der Kern von Postmans Warnung.

Aufmerksamkeit ist eine endliche Ressource

Der Kognitionswissenschaftler Daniel Levitin beschreibt einen weiteren Aspekt dieser Entwicklung: den permanenten Wechsel der Aufmerksamkeit. Multitasking, so Levitin, ist eine Illusion. Was wir tatsächlich tun, ist schnelles Umschalten zwischen Aufgaben. Jeder Wechsel kostet Energie – und wird paradoxerweise mit Dopamin belohnt.

Das Ergebnis ist eine Sucht nach Ablenkung. Das Gehirn lernt: Eine Unterbrechung fühlt sich gut an. Konzentration dagegen wird anstrengend. Langfristig führt das zu mentaler Erschöpfung, erhöhter Fehleranfälligkeit und sinkender Kreativität.

In Organisationen zeigt sich das in fragmentierter Arbeit, endlosen Meetings, permanenten Notifications und dem Gefühl, nie wirklich fertig zu werden. KI wird hier oft als Beschleuniger eingesetzt – ohne die strukturellen Ursachen der Überlastung anzugehen. Damit verstärkt sie genau jene Dynamiken, die sie eigentlich lösen sollte.

Verlust der Tiefe: Was uns digital verloren geht

Der Psychiater und Neurobiologe Dan Siegel hat diese Zusammenhänge über Jahrzehnte hinweg beschrieben. In seinem grundlegenden Werk The Developing Mind legt er den Kern seines Denkens dar: Mentale Gesundheit entsteht durch Integration. Damit meint Siegel die Fähigkeit, unterschiedliche Ebenen menschlichen Erlebens miteinander zu verbinden – Körper und Geist, Emotion und Kognition, Selbst und Beziehung, und vor allem die Balance zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung.

Dieses Integrationsmodell zieht sich durch sein gesamtes Werk. In „Mindsight“ beschreibt Siegel die Fähigkeit, innere Prozesse bewusst wahrzunehmen, zu benennen und zu regulieren. Mindsight ist keine Technik, sondern eine Form der inneren Aufmerksamkeit. Sie entsteht dort, wo Menschen nicht ausschließlich auf äußere Reize reagieren, sondern Zugang zu ihrem inneren Erleben behalten. Ohne diese Fähigkeit, so Siegel, verlieren wir Orientierung, Selbstgefühl und emotionale Stabilität.

Um diesen inneren Wahrnehmungsraum greifbar zu machen, entwickelt Siegel das sogenannte SIFT-Modell. Es beschreibt vier Ebenen, die für die Selbstregulation zentral sind:

Körperempfindungen (Sensations),

innere Bilder (Inner pictures),

Gefühle (Feelings) und

Gedanken (Thoughts).

Mentale Gesundheit setzt voraus, dass diese Ebenen nicht isoliert bleiben, sondern miteinander integriert werden können. Genau dieser Prozess gerät unter Druck, wenn die Aufmerksamkeit dauerhaft nach außen gerichtet wird.

Diese Verschiebung beschreibt Siegel nicht als individuelles Versagen, sondern als strukturelle Folge einer Kultur, die Aufmerksamkeit systematisch externalisiert. Digitale Systeme – insbesondere solche, die permanent Resonanz simulieren – binden die Wahrnehmung nach außen und schwächen damit die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung.

Die Folge ist ein paradoxes Erleben, das unsere Einschätzung zur KI-Müdigkeit stützt:

Äußere Fülle bei innerer Leere.

Über alle seine Werke hinweg bleibt Siegels Botschaft konsistent: Sinn, Kreativität und emotionale Gesundheit entstehen nicht im Dauerstimulus, sondern in der Fähigkeit, innere und äußere Erfahrungen miteinander zu verbinden. Wo diese Verbindung verloren geht, entsteht Erschöpfung – selbst inmitten größter Verfügbarkeit.

Unser Gehirn ist formbar – in beide Richtungen

Spätestens seit den neurobiologischen Forschungen zur Neuroplastizität ist klar, dass das menschliche Gehirn kein statisches Organ ist. Es verändert sich fortlaufend – strukturell wie funktional – in Abhängigkeit von den Bedingungen, unter denen es lebt. Diese Erkenntnis markierte einen Paradigmenwechsel in der Neurowissenschaft. Das Gehirn ist nicht lediglich in der Kindheit formbar, sondern bleibt über die gesamte Lebensspanne hinweg lern- und umbaufähig.

Besonders bekannt wurden die Studien von Eleanor Maguire und ihrem Team am University College London, die Ende der 1990er-Jahre die Gehirne von Londoner Taxifahrern untersuchten.

London gilt bis heute als eine der komplexesten Städte zur Orientierung: ein historisch gewachsenes, kaum rasterförmiges Straßennetz, so unübersichtlich, dass die meisten Menschen sich primär am U-Bahn-Netz orientieren. Für angehende Taxifahrer hingegen gilt eine besondere Voraussetzung: das Erlernen von „The Knowledge“ – einer detaillierten inneren Landkarte von rund 25.000 Straßen, Tausenden von Sehenswürdigkeiten und unzähligen möglichen Routen, ganz ohne Navigationshilfe. Um diese Komplexität zu bewältigen, gibt es spezielle Lernkarten und jahrelange Trainingsprogramme.

Maguire konnte zeigen, dass sich diese langjährige Praxis messbar im Gehirn niederschlägt. Bei erfahrenen Taxifahrern war insbesondere die graue Substanz des posterioren Hippocampus – einer zentralen Struktur für räumliche Orientierung und Gedächtnis – signifikant ausgeprägter als bei Vergleichsgruppen. Entscheidend war dabei nicht Talent oder Intelligenz, sondern die Dauer und Intensität der Nutzung: Je länger die Fahrer „The Knowledge“ praktizierten, desto deutlicher zeigten sich die strukturellen Veränderungen.

Diese und zahlreiche nachfolgende Studien machten deutlich:

Das Gehirn passt sich nicht abstrakt an „Anforderungen“ an, sondern sehr konkret an Aufmerksamkeitsmuster, Wiederholungen und gelebte Routinen.

“What fires together, wires together”:

Was regelmäßig genutzt wird, wird verstärkt.

Was vernachlässigt wird, bildet sich zurück.

Diese Plastizität ist weder gut noch schlecht. Sie ist neutral. Doch sie hat Konsequenzen. Dauerhafte Ablenkung beeinflusst andere neuronale Netzwerke anders als fokussierte Arbeit. Permanente externe Reize hinterlassen andere Spuren als Stille, Reflexion oder Beziehung. Ein Gehirn, das überwiegend auf schnelle Reaktionen, wechselnde Impulse und sofortige Antworten trainiert wird, entwickelt andere Prioritäten als eines, das regelmäßig Tiefe, Zusammenhang und innere Verarbeitung erfährt

Wege zu neuen Strukturen

Hier setzt die Arbeit von Jeffrey Schwartz an. In der Behandlung von Zwangsstörungen zeigte er, dass bewusste Aufmerksamkeit auf Gedanken und Impulse die neuronale Architektur messbar verändern kann. Sein Ansatz macht deutlich: Wir sind nicht identisch mit unseren Impulsen. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein gestaltbarer Raum.

Jeffrey Schwartz’ zentrale Erkenntnis lautet:

Gedanken und Impulse sind neuronale Ereignisse – keine Identität.

In der Arbeit mit Zwangsstörungen zeigte Schwartz, dass Menschen ihren Impulsen nicht ausgeliefert sind, selbst wenn diese sich überwältigend anfühlen. Entscheidend ist die Fähigkeit, zwischen Wahrnehmung und Handlung eine bewusste Unterbrechung herzustellen. Diese Unterbrechung verändert nachweislich die neuronale Verschaltung im Gehirn – insbesondere in jenen Arealen, die für Selbststeuerung und Entscheidungsfähigkeit zuständig sind.

Die 4-Schritte-Methode von Schwartz

Schwartz entwickelte eine einfache, aber neurobiologisch fundierte Struktur, die heute als 4-Schritte-Methode bekannt ist. Sie lässt sich direkt auf digitale und KI-bezogene Impulse übertragen:

1. Relabel – Benennen, was geschieht

Der erste Schritt besteht darin, den Impuls klar zu benennen.

Nicht:

„Ich muss jetzt noch schnell die KI fragen.“

Sondern:

„Ich erlebe gerade den Impuls, das Denken auszulagern.“

Allein dieses Benennen aktiviert präfrontale Hirnareale und schwächt die automatische Reiz-Reaktions-Kette.

2. Reframe – Einordnen, woher der Impuls kommt

Im zweiten Schritt wird der Impuls nicht bewertet, sondern erklärt.

Der Impuls wird verstanden als ein Ergebnis von Gewohnheit, Dopaminverstärkung und neuronaler Prägung – nicht als sachliche Notwendigkeit.

Für uns bedeutet das: Nicht jede Dringlichkeit ist von Bedeutung – viele sind neurobiologisch erzeugt.

3. Refocus – Aufmerksamkeit bewusst umlenken

Nun folgt der entscheidende Schritt: Die Aufmerksamkeit wird für eine begrenzte Zeit bewusst auf eine andere, sinnvolle Handlung gelenkt.

Beispielsweise:

zuerst selbst nachdenken

ein Gespräch führen

eine Skizze machen

eine Pause einlegen

Der Impuls darf bestehen bleiben – er muss nicht bekämpft werden. Entscheidend ist, ihm nicht sofort zu folgen.

4. Revalue – Neubewertung des Impulses

Im letzten Schritt wird der ursprüngliche Impuls erneut bewertet.

Nicht als hilfreiche Unterstützung, sondern als kurzfristiges Entlastungsangebot mit langfristigen Kosten.

Diese Neubewertung verändert im Laufe der Zeit die Gewichtung neuronaler Signale – das Verlangen verliert an Autorität.

Schwartz’ Arbeit macht einen Punkt deutlich, der in vielen KI-Debatten fehlt:

Das Risiko von KI ist nicht Fehlentscheidung, sondern Denkverzicht.

Wenn Organisationen KI primär als kognitive Abkürzung nutzen, trainieren sie – oft unbewusst – neuronale Abhängigkeit:

weniger eigenes Ringen um Antworten

weniger Ambiguitätstoleranz – weniger Aushalten (siehe den Google Effekt Unwissenheit auszuhalten (Ich google das mal schnell)

weniger innere Autorenschaft (Agency).

Schwartz würde sagen:

Nicht die Technologie ist das Problem, sondern die unkontrollierte (unachtsame, unbewusste) Automatisierung und Auslagerung von Impulsen.